Selfie, BBS e voglia di esistere

La voglia di mettersi davanti al computer e fare selfie delle proprie idee per condividerle con il mondo c’è sempre stata, fa parte della natura della telematica.

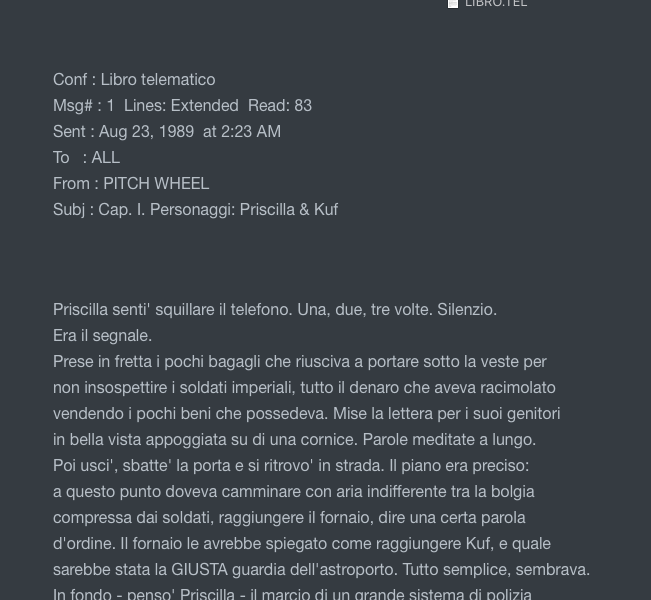

Fine anni ottanta, quando ancora internet in Italia era da venire, ci si collegava alle BBS locali e si scrivevano messaggi, si cazzeggiava, si discuteva, si trollava anche e si imbastivano storie di quella che oggi chiameremmo “scrittura condivisa” (nella foto, l’inizio del Libro telematico di Elios BBS, annus domini 1989).

Io capisco benissimo i ragazzi persi negli smartphone e affascinati dalle notifiche e impegnati a comunicare con immagini e video quello che sono o che vorrebbero essere, perché anche io l’ho sempre fatto con ogni mezzo digitale mi capitasse sotto le mani.

Impedire a loro di farlo non è tanto una castrazione, quanto una castroneria: semmai dobbiamo insegnare loro a farlo al meglio, a farlo diventare una strumento davvero creativo, comunicativo e – perché no – anche commerciale.

Mostrare che comunicare è un gran casino e bisogna saperlo fare bene per non finire nel normalizzante brusio sistemico – quello sì – tossico da cui traggono vantaggio solo le grande aziende transnazionali del digitale.

Piccole cose nerd

C’è un mondo sotterraneo e un po’ nerd dove certe cose non emergono mai come contenuti mainstream ma sono piuttosto fondanti.

Tra questi il SELF-REFERENTIAL APTITUDE TEST, di James Propp che potete trovare in questo angolino di internet (consiglio di stamparlo). Ancora oggi – a decenni di distanza da quando personalmente ci ho giocato – fa parte del mio dna.

Mi colpì all’epoca l’idea di un quiz a risposta multipla le cui risposte sono nel quiz stesso, una specie di meta-form la cui interattività è tutta mentale. Uno sforzo logico e razionale da distribuire con cura, ma nello stesso tempo alla portata di chiunque avesse la pazienza di mettersì – con calma – a ragionare granello per granello.

Potrebbe essere utile anche fatto a scuola, così, come gesto anarchico di conoscenza.

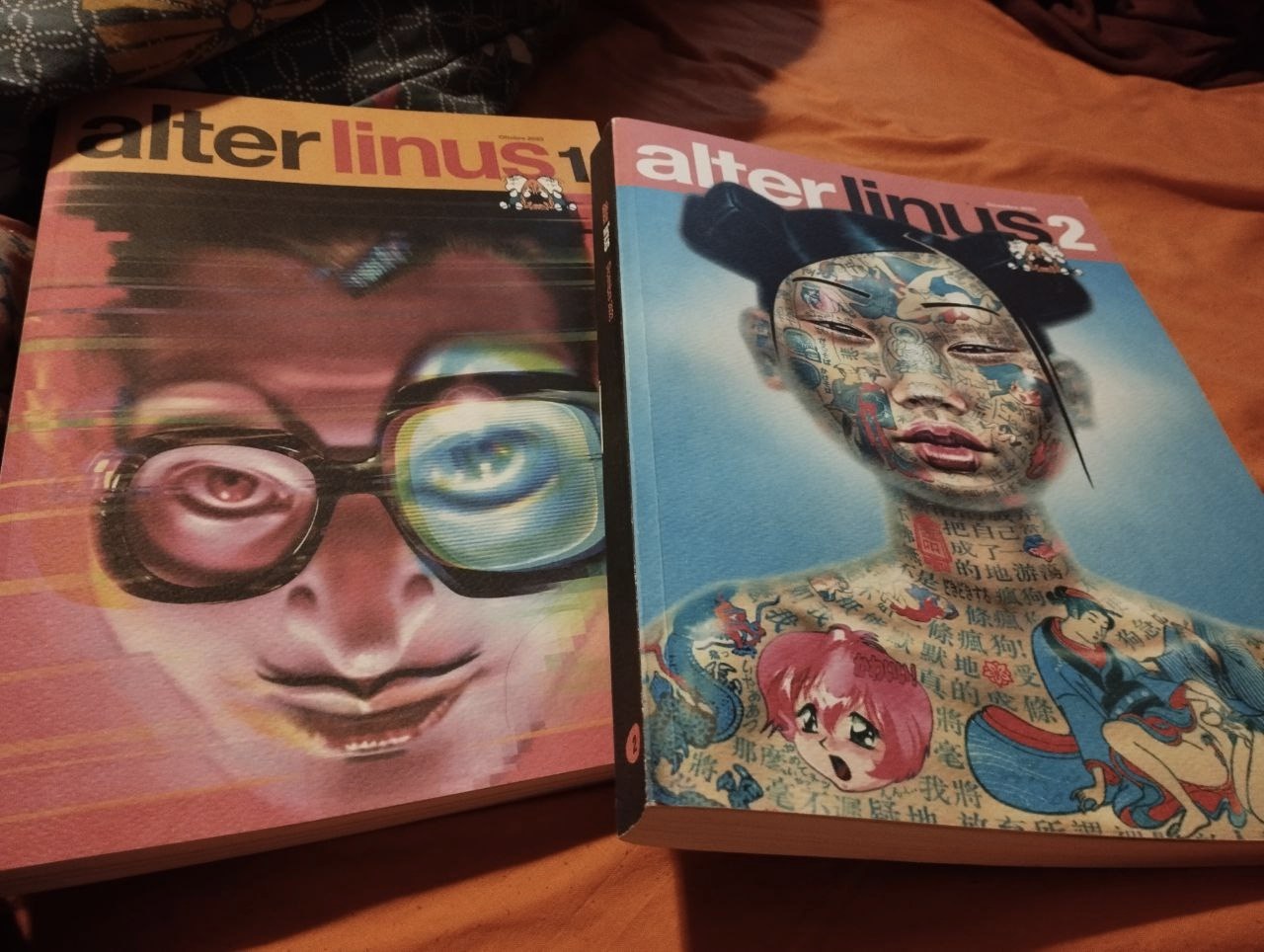

Alterlinus

Mi lamentavo qualche tempo fa della mancanza di riviste di fumetti contenitore, quelle con cui ero cresciuto negli anni novanta leggendo materiali tra i più disparati e che – mi rendo conto oggi – fanno parte del mio dna estetico.

Ecco, da ottobre scorso questa lamentazione si è spenta perché è nato sotto la conduzione di Igor Tuveri Alterlinus, un corposo trimestrale contenitore di fumetti, anche lunghi, che promette molto bene.

La prima impressione è quella di trovarsi di nuovo di fronte al format delle riviste che leggevo negli anni novanta, Comic Art, Corto Maltese, Nova Express, Mangazine, l’Eternauta che offrivano ogni mese autori di rilievo dal mondo dei fumetti e che mi hanno permesso di scoprire e leggere autori come Crepax, Moebius, Moore, Hernandez, McKean, Shirow e tanti tanti altri.

Storie a volte autoconclusive, ma corpose, altre volte addirittura a puntate per diversi numeri. È un format che era sparito con la crisi e il crollo della seconda metà degli anni novanta e che non era più tornato.

E – leggendo questi primi due numeri di Alterlinus – questo format sembra funzionare ancora. Le storie che ho letto sono buone, interessanti. È un fumetto d’autore con alcune tavole davvero belle che sono e una gioia per gli occhi, quando ti fermi dal leggere la storia e ti metti lì a rivedere tutti i particolari del disegno di una vignetta. C’è del bel materiale.

Certo, come in tutto le cose ci sono anche punti di criticità (prevalgono narrazioni di impianto storico, lo stile di diversi disegnatori è elegante ma anche piuttosto tradizionale ed è curiosamente ridotto il genere fantastico), ma è un po’ una caratteristica (e un rischio) di questo tipo di format.

Perché poi questo tipo di rivista “costringe” a leggere anche i fumetti che non piacciono. Almeno io, alla prima lettura, leggo tutto e torno su quelli che sono più in linea con i miei gusti. Ma poi, in seconda battuta, ripasso anche gli altri, anche solo per confermarmi che non mi piacciono, per farmi domande sul perché di una scelta di un certo colore o per il lettering. O per apprezzarne magari un certo particolare, o per capire meglio *perché* non mi piacciono.

Senza arrivare al masochismo di leggere una rivista fatta tutta di fumetti che non mi piacciono, ovviamente. Molte interruzioni di riviste che seguivo negli anni novanta sono arrivate quando la scelta della redazione superava il punto critico di tolleranza.

È un rischio come dicevo, ma penso che questo modello di rivista contenitore di fumetti abbia questo pregio didattico, di mettere sul campo una “satura” di stili, design, immaginari diversi, costringendo il lettore ad amare ed odiare, ma in questo amore e odio comunque ad arricchirsi culturalmente del fumetto tutto.

A marzo dovrebbe uscire il terzo numero e consiglio a chi ama i fumetti di darci una occhiata.

Intelligenza artificiale in classe

È uscito su GARR News un mio breve articolo sull’uso dell’intelligenza artificiale in classe: chi fosse interessato lo può leggere anche online.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale generativa segnalo Genie, progetto di Google, che lavora per fare creare all’AI mondi giocabili, partendo da disegni o screenshot di videogiochi preesistenti.

Art&Sex@somefish

Una pseudo intallazione artistica di arte, sesso e qualche pesce fatta con programmi di generazione creativa. Attenzione: il soggetto potrebbe turbare gli animi più sensibili, guardate a vostro rischio e pericolo.

Cronache dalla scuola

Segnalo, a chi interessasse, un blog che ho aperto da un po’ di tempo dove racconto delle brevi cronache dalla scuola, una sorta di controstoria della narrazione tossica che si fa sul mondo scolastico in rete.

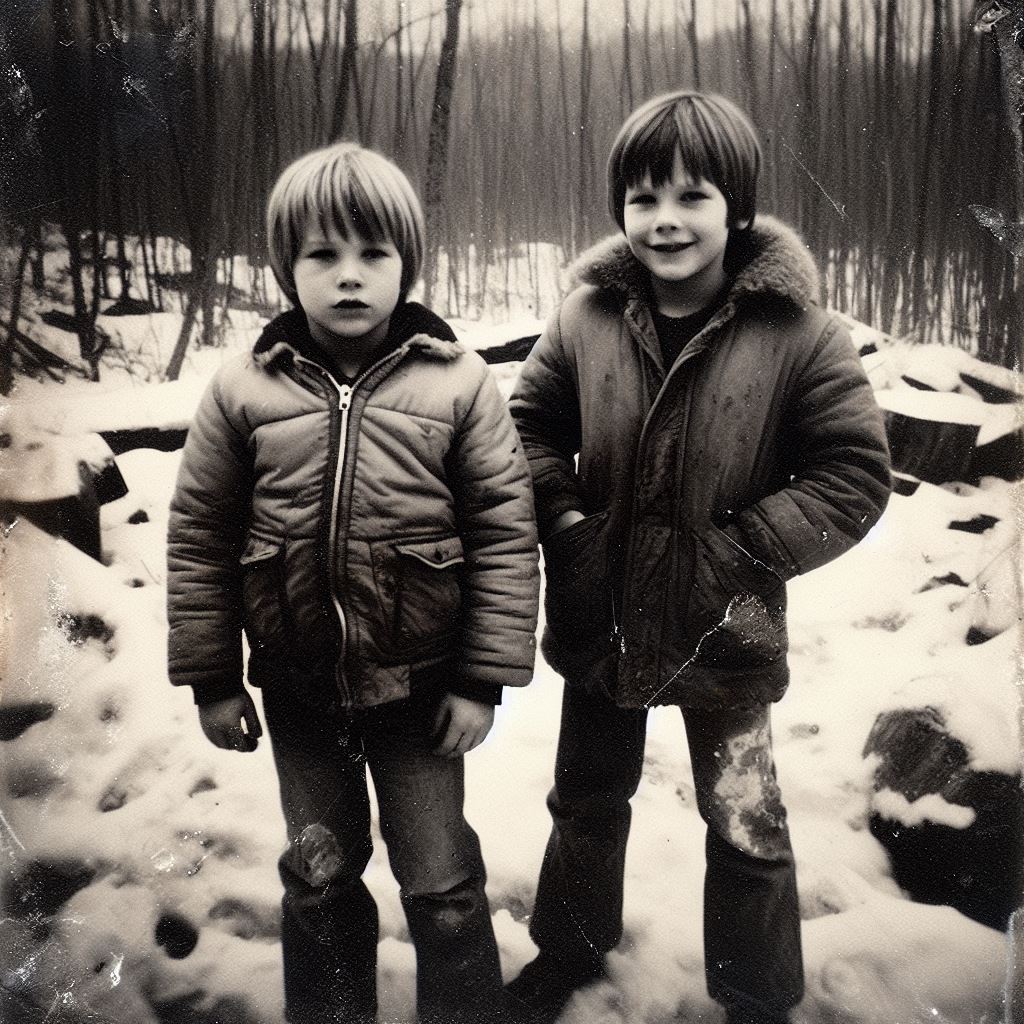

L’album delle foto reloaded

Ho trovato questa vecchia Polaroid di me e mio fratello quando io avevo circa dodici anni e lui cinque meno di me, forse io qualcosa di più, lui qualcosa di meno, e nostro padre ci aveva portato dietro casa, in una piccola collinetta vicino al cimitero dove era caduta la neve e noi ci eravamo divertiti a tirarci le palle.

A Sant’Olcese, dove abitavamo allora, nevicava tutti gli anni e la zona sopra casa nostra, dal cimitero, era sempre piena di neve e lì vicino c’era uno slargo con degli alberi e un piccolo prato dove si poteva andare.

A un certo punto nostro padre ci aveva chiesto di metterci in posa e ci aveva fotografato con la Polaroid che aveva all’epoca, mi pare che fosse una Polaroid.

Aveva fatto un po’ di scatti e molti anni dopo, quando ormai ero adulto, mi erano capitati fra le mani e avevo rivisto questi due tipi dallo sguardo un po’ imbronciato, io un po’ sorridente, Ivano sempre molto serio e concentrato e così stasera, non avendo le foto, ho chiesto all’intelligenza artificiale di ricrearla dai miei ricordi ed è quella che ho ritrovato, nella memoria, e che vedete qua sopra.

L’originale non era esattamente così, mio padre aveva inquadrato più cose e quindi noi eravamo più piccoli e indistinguibili, la foto era anche più sgranata, io tenevo poi in mano una palla di neve e facevo finta di lanciarla contro Ivano.

Ma questo potrebbe benissimo essere uno scatto ulteriore di quel pomeriggio fuori delle mura del cimitero. Ed è qua una delle inversioni possibili: non usare le immagini per ricordare qualcosa di passato, ma usare i ricordi del passato per creare immagini di una adulterazione di quello che siamo già stati.

La riprogrammazione di una memoria innestata, tipico topos del mondo della fantascienza, è stato subappaltato e possiamo gestircelo da soli.

Potrei adesso mettermi qua e partendo da zero ricreare un album dei ricordi della mia vita, facendo generare le immagini all’intelligenza artificiale, scaricarle, stamparle e poi attaccarle nel mondo fisico alla carta, mostrarlo ai figli e ai nipoti.

La mia infanzia nell’entroterra genovese, le giornate al classico a Genova, il mio periodo dark, le aule magne dell’Università di Lettere, i lavori sui Macintosh, ricostruire tutto, la mia famiglia e fare una perfetta opera di fake, però assolutamente vera.

Non un fake quindi, ma una revisione. Un perfezionamento della memoria dove restano solo le cose iconiche, quelle che funzionano meglio e che sono facili da ricordare, come i sette re di Roma.

Mutazioni in atto tra romanzo e videogame

Per diversi anni di seguito avevo dedicato il primo post del mio blog all’editoria digitale, ora penso che non sia più il caso. Quintadicopertina ha chiuso qualche mese fa e il mercato editoriale digitale è congelato in una forma minore che si è autoinflitta. Una prece.

Comunque la tecnologia per leggere diversamente non si ferma, tanto che questo post lo sto scrivendo con un tablet e-ink. E anche la letteratura elettronica si muove dove vuole. Scacciata dalla forma ebook trova nuovi media e nuove forme d’arte per sbocciare.

Qualche giorno fa ero a Genova a parlare negli spazi del centro studi analisi del linguaggio recentemente inaugurato, parlavo di letteratura elettronica e alla fine una parte considerevole del mio intervento era focalizzata su questa nuova narrativa che i videgiochi stanno portando.

Se segui questo blog non sarai sorpreso: ho raccontato questa agnizione con dovizia di particolari nell’ultimo decennio. Da A Night in the Woods a Disco Elysium, passando per Kentucky Route Zero e Life Is Strange il videogioco sta diventando una nuova arte non solo dal punto di vista del gaming puro, ma anche per quel che riguarda la capacità di veicolare messaggi che un tempo erano riservati alle arti maggiori come il romanzo o il lungometraggio.

E questo a me piace, fondamentalmente, la capacità del racconto di andare a occupare spazi, come una continua rivolta della comunicazione. In questo momento il mio lavoro più importante non è l’ennesima bozza di un romanzo o di una silloge, ma una visual novel a cui sto lavorando da alcuni mesi.

Leggere e giocare sono per me due forme diverse ma imparentate del creare mondi. In queste ultime settimane ho finito il Don Chisciotte (altro iperromanzo), I quaderni di Serafino Gubbio operatore (anche qua, con riflessioni importanti sul rapporto tra vita e tecnologia) e I miei stupidi intenti mentre giocavo e finivo Universe For Sale e Strays (curioso ma un po’ dispersivo il primo, un’occasione mancata il secondo). Per me narrativa e videogame continuano a camminare percorsi attigui, finché mi reggono gli occhi.

A questo proposito un occhio (…) lo tengo per seguire le nuove uscite tecnologiche della Onyx: il Boox Tab Ultra C è un interessante ibrido e-ink a colori con tastiera collegabile al volo a ‘mo di iPad. Certo, ci sono ancora un sacco di limiti nel colore, nel contrasto più debole se usato senza sovrilluminaizone e nel carico di calcolo per il refresh che ammazza i vantaggi della batteria, ma la curiosità di capire cosa cambi, se cambia qualcosa, a leggere, scrivere e giocare con un tablet e-ink a colori non nego che mi solletica.

Già ora con questo vetusto Boox Note3 stamattina, dopo aver letto una decina di pagine delle Ferrovie del Messico, aver letto i quotidiani, messo Faith dei The Cure in streaming, attaccata una tastiera e scritto questo post standard da blog anni novanta, giusto per vedere se si poteva farlo, ecco, la percezione che ho è che l’uso del digitale e-ink sia per me (e sottolineo il per me) molto meno tossico e con meno dipendenza animale e meccanica.

“Cibernetica e fantasmi” a Recanati

È partita la mostra Cibernetica e Fantasmi a Recanati, all’interno del Museo civico di Villa Colloredo Mels. La prima mostra su poesia e intelligenza artificiale curata da Sineglossa in collaborazione con La Punta della Lingua e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche.

Dentro ci sono parecchie cose interessanti, tra cui le poesie finaliste del concorso Cibernetica e fantasmi di cui sono stato giurato. E – posso dire – davvero molte delle opere arrivate erano degne di interesse.

Nella parte museale c’è anche una mia opera: un salottino allestito da Sineglossa dove è possibile sedersi e leggere “è bellissimo”, il fotoromanzo poetico a cui ho lavorato negli ultimi mesi con dall-e via Bing che è stato per la prima volta stampato su carta e reso disponibile ai visitatori.

La mostra andrà avanti fino al 30 dicembre con opere e contributi, oltre al mio fotoromanzo, di Nanni Balestrini, Marco Giovenale, Werner Herzog, Francesca Gironi, Paolo Agrati, Ross Goodwin e Sasha Stiles. Per ulteriori informazioni: https://sineglossa.it/news/cibernetica-e-fantasmi-una-mostra-su-poesia-intelligenza-artificiale/